從街頭升起的叛逆恆星 ——Basquiat

2025-09-12

1|街頭上的燃燒隕石

在 Basquiat 的世界裡,繪畫從不是靜止的圖像,而是一段節奏強烈的即興樂曲。顏料如音符飛濺,文字如吶喊撕裂畫面,畫布既是一面街頭的牆,也是他無聲的戰場。短短 28 年生命,他留下逾千件作品,譜出足以撼動整個藝術史的狂野樂章。

Basquiat , photo via Tseng Kwong Chi

2|寫在牆上的靈魂

Basquiat 的畫面總是擁擠——斷裂的詞語、解剖的人體、皇冠、骨骸與各式符號層層交疊,如同塗鴉牆上的密碼。這些看似稚拙的線條背後,實則隱藏他對語言、文化記憶與身份認同的挑戰與質疑,也傳遞出黑人被邊緣化、歷史被斷裂的事實。他將街頭文化搬進畫廊的同時,也迫使畫廊正視街頭的真實。

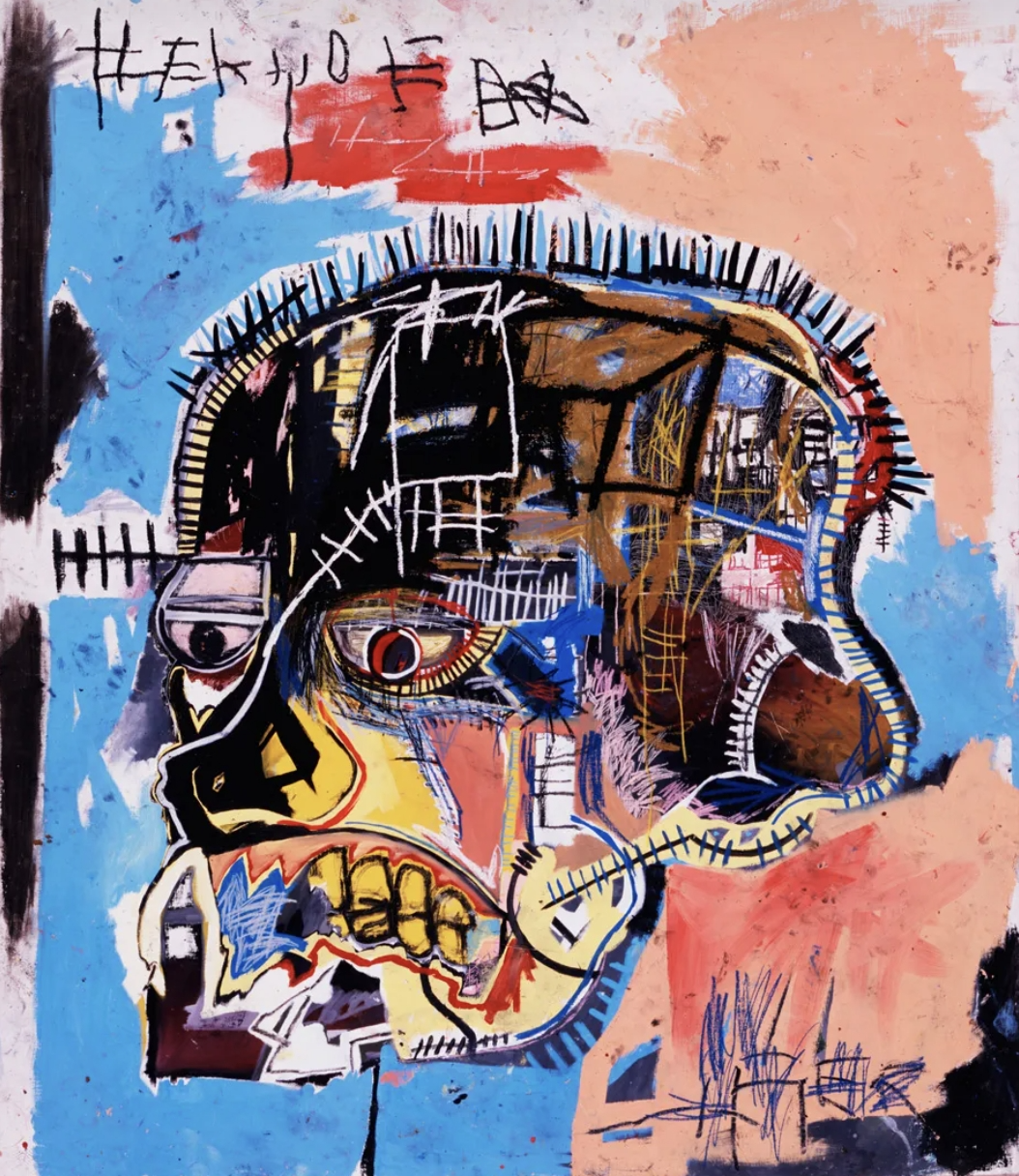

Basquiat《Untitled》, photo via GLENWOOD

3|黑人的皇冠

Basquiat:「黑人是我大部分作品的主角。」那頂標誌性的皇冠,早已不只是塗鴉符號,更是對黑人身份與歷史的宣告,他筆下的黑人形象從來不是溫順的肖像,而是帶著傷痕、憤怒與尊嚴的身體,每一道筆觸,都像在與歷史對抗,試圖在藝術史中,為「黑人」刻下無法抹去的篇章。

Basquiat《Untitled》, photo via THE BROAD

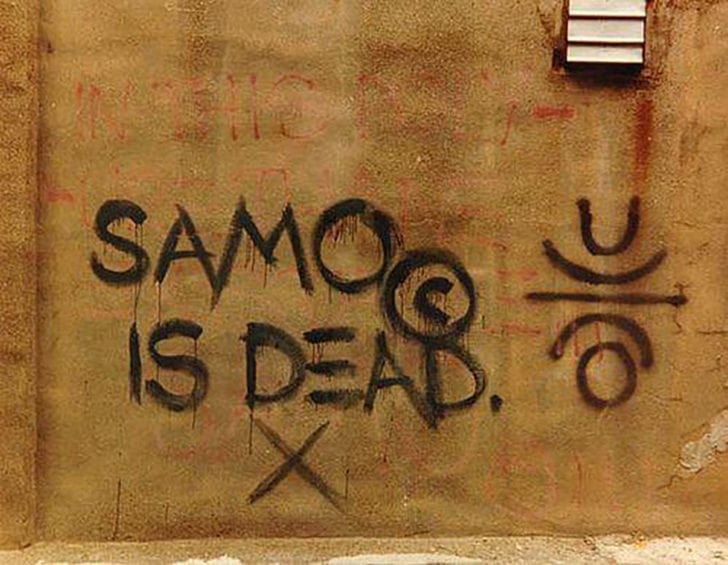

4|SAMO = Same Old Shit

Basquiat 最初與好友 Al Diaz 以「SAMO」為名,在紐約下城留下帶有詩意與諷刺的塗鴉短句,並且迅速引起藝術圈關注。1980 年代初,他寫下「SAMO© IS DEAD」字樣,象徵告別街頭塗鴉,正式將塗鴉的能量帶上畫布。他的作品融合非洲與加勒比文化、醫學圖像、爵士樂與黑人歷史,既原始狂烈,又知識密集。

SAMO is dead , photo via YouTube

5|脆弱在顏料中發酵

在強烈的色彩與憤怒的符號之下,Basquiat 的畫始終透出孤獨與不安。他以骨骸與剝離的形象,傳達內在的痛苦、分裂與孤立感,也試圖用荒誕的符號與笑聲掩飾,但在畫布深處,總能看見年輕靈魂的不安、焦慮與自毀。這份矛盾,使他的作品不只是吶喊,更像一場自我解剖。

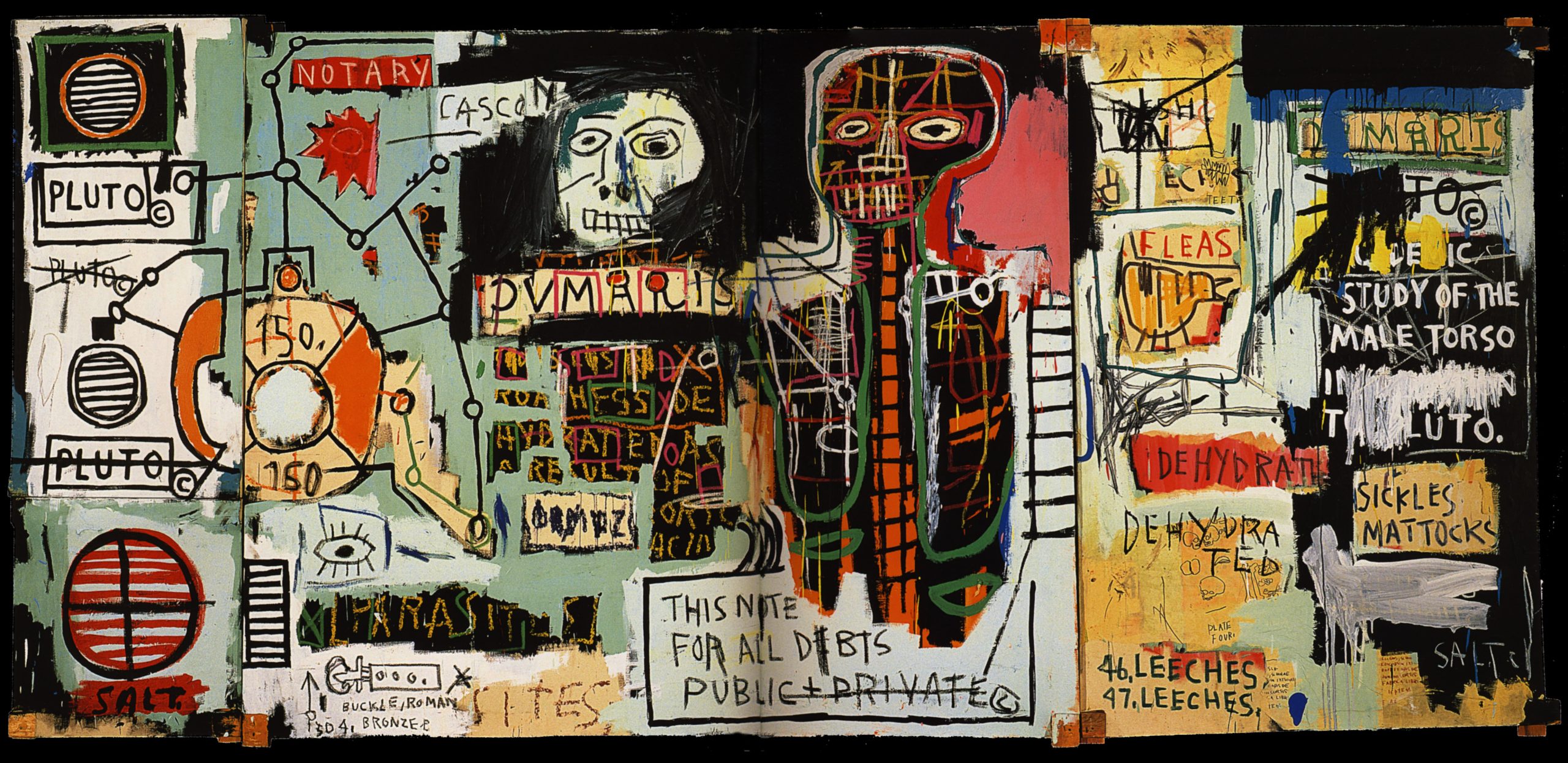

Basquiat《Philistines》 , photo via transatlantic art archive

6|邊緣 才是能量起點

Basquiat 的藝術提醒我們,邊緣從來不只是邊緣,而是能量的起點。他以短暫的生命,將街頭文化推進主流,把黑人身份帶上藝術殿堂,並讓「不完美」成為最真實的語言,如同他的符號般,Basquiat 的名字早已成為傳奇——一種未完成,卻始終鮮活的存在。

Basquiat《Notary》, photo via ARTCHIVE