拉長的日常 永不落幕的劇場 ——Bernard Buffet

2025-10-13

1|灰色青春走向畫布

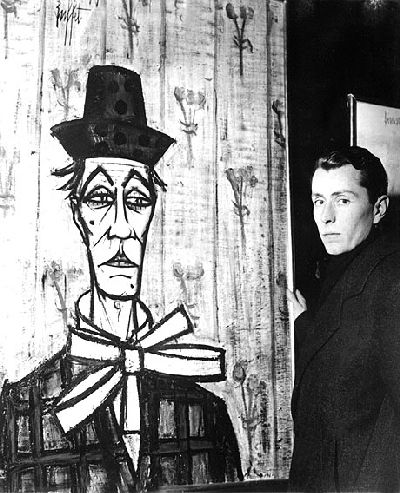

Bernard Buffet(1928–1999)出生於巴黎,在戰後法國的廢墟與焦土中長大,自幼喪母的經歷成為他一生揮之不去的陰影,也深深植入他對世界的冷峻觀看。1940 年代末,他以陰鬱、冷峻、筆觸強烈的風格迅速在藝術界崛起,年僅二十歲便受到評論界與收藏界的高度關注,被視為戰後法國具象繪畫的希望與繼承者。

Bernard Buffet , photo via Pinterest

2|被拉長的日常

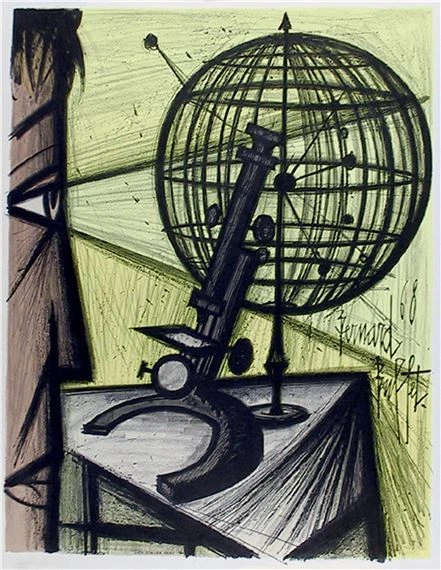

Buffet 的作品涵蓋人物、風景與靜物,無論主題為何,畫面始終瀰漫蒼白與冷峻氛圍。教堂尖頂、花瓶、窗框皆被拉長或壓縮,傳遞出壓迫與荒涼,揭示戰後世界的孤寂與脆弱。他筆下的人物瘦削僵硬,五官拉長,輪廓以如刀般的黑線勾勒,彷彿被困在冷色與陰影構築的牢籠中,流露難以逃脫的痛苦。這種獨特的表現手法,不僅映照戰後法國的失落氛圍,也呼應存在主義精神:人在荒涼時代裡,仍不得不凝視自身處境。

Bernard Buffet

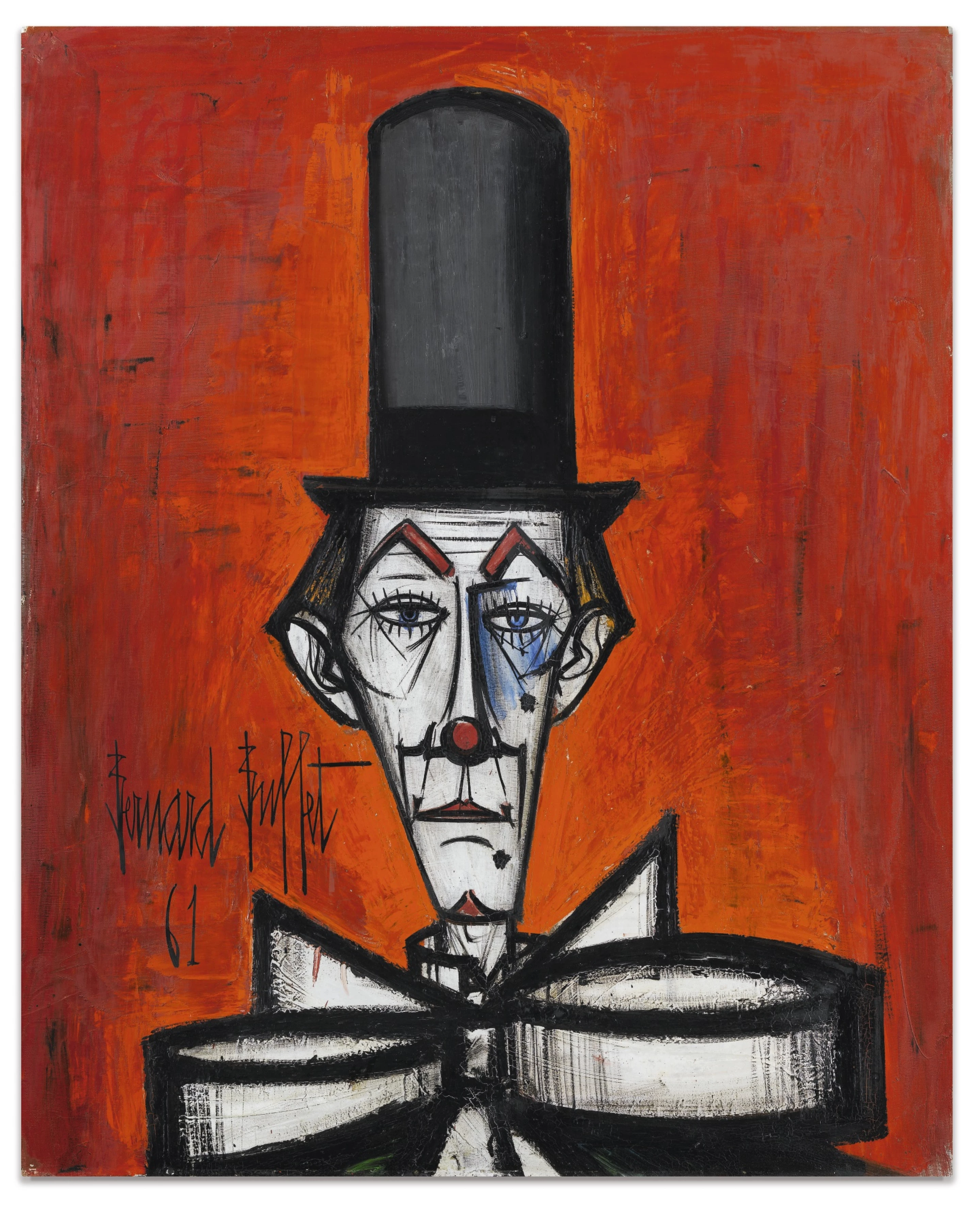

3|鏡中的小丑

Buffet 的《小丑》系列是他最具代表性的主題之一。從 1950 年代開始,小丑便成了他對這個世界的投射:外表看似滑稽,內心卻充滿孤獨。那些畫著濃妝、眼神空洞的小丑,更是他對戰後社會焦慮與迷惘的回應。他曾說,小丑是一種偽裝,也是一種自由——你可以扮演任何角色,但也可能在面具下迷失自我。Buffet 筆下的小丑,有時憂鬱,有時冷漠,隨著時間推移,畫面的色彩也從沉重轉為輕盈,這些作品荒涼卻真實、痛苦卻誠實,至今仍是藝術與收藏界深深著迷的經典。

Tete de clown , photo via Sotheby’s

4|見證人 L’Homme Témoin

在抽象表現主義和抒情抽象大行其道的年代,Bernard Buffet 沒有跟著風潮走,反而選擇走回具象。1950 年代初,他成為「見證人」團體的重要成員,和一群志同道合的藝術家一起發聲,他們相信,藝術不只是形式的遊戲,應該面對現實,成為真正的「見證人」。Buffet 的創作正體現了這樣的理念——無論是他筆下蒼白的靜物,還是帶著壓迫感的人物肖像,都呈現出對人性與社會狀態的敏銳觀察。

這個團體,讓 Buffet 在抽象藝術當道的時代裡,仍能堅持自己的語言,也讓他的作品在喧囂中保有沉靜、銳利,甚至是某種殘酷的真實。

L’Homme Témoin , photo via one arty minute

5|被偷走的陽光

1955 年,Bernard Buffet榮獲「最佳法國畫家」。這場橫空出世的爆紅,不只震撼了藝術圈,也引來質疑與敵意——據傳畢卡索曾不滿地說出那句經典:「他偷走了我的太陽。」Buffet 的崛起不只是個人成功,更象徵新一代對舊權力結構的挑戰,也讓他與畢卡索反覆放在同一座天秤上比較,然而,面對外界的喧囂與爭議,Buffet 始終以具象筆法凝視現實,走出一條且極具辨識度的藝術之路,留下無法忽視的存在。

Deux folles et homme au canotier , photo via Sotheby’s

6|冷冽回聲不曾消散

回望 Bernard Buffet 傳奇的一生,他的出現無疑為戰後藝術開啟另一種可能:藝術不只是激情揮灑與色彩爆炸,也能以冷冽、克制的語言,描繪時代的痛感與荒涼。即使時代不斷更迭,那些蒼白的色塊與尖銳筆觸,仍在提醒我們:戰後藝術的語言,不僅僅是速度與激情,更包含冷靜、孤絕,以及對人性深處的凝視與執著。

La Rue Soufflot et le Pantheon , photo via Ravenel